102歲貝聿銘辭世丨能夠設計園林是多么美妙的事情發表時間:2019-05-17 11:56 2019年5月16日,華裔建筑大師貝聿銘先生在家中逝世,享年102歲。貝聿銘說“如果有來生,我很可能是一名園丁。能夠設計這樣一座園林是多么美妙的事情啊!” 他用了一個世紀的時間,傾其一生,向世人呈現了最美、最極致的設計。謹以此文向貝老致敬! 貝聿銘

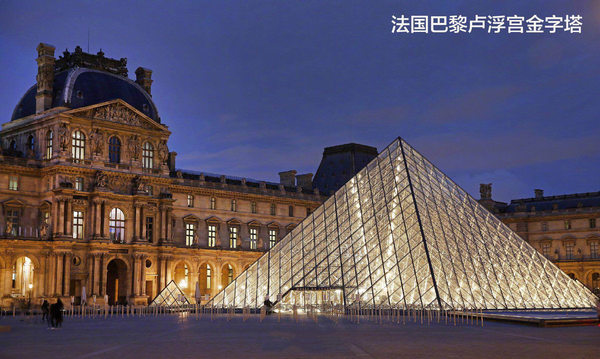

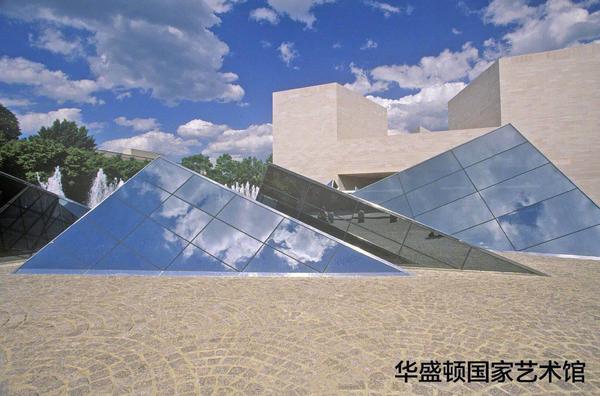

貝聿銘(Ieoh Ming Pei,1917年4月26日-2019年5月16日),是一名美籍華人,蘇州望族之后,1917年4月26日出生于中國廣州,17歲高中畢業后,赴賓夕法尼亞大學攻讀建筑,后轉學麻省理工學院攻讀建筑工程,27歲時在哈佛大學建筑研究所深造。這期間,他結識了格羅皮烏斯和柯布西耶兩位現代建筑的鼻祖,自那時起,就確立了“找到建筑的內涵并把它表達出來”的設計思想。大學畢業后,他開始了自己理想的建筑職業生涯。 他的作品遍布全球,獲獎無數 這位建筑界的華裔奇才為世界帶來了各種精彩絕倫的作品。他的建筑作品遍布全球,包括中國、法國、美國、德國、日本、澳大利亞、新加坡、加拿大、盧森堡、甚至遠至卡塔爾。巴黎盧浮宮的玻璃金字塔、肯尼迪圖書館、華盛頓國家藝術館東館、香港中國銀行大廈和蘇州博物館等,都是貝聿銘留下的杰作。

這座玻璃金字塔最初并不為法國人民所接受,當時許多人批評這一設計太浮夸、太丑。但隨著時間的流逝,這座金字塔也得到了法國人的喜愛,成為巴黎地標性建筑之一。貝聿銘本人也曾表示,“在我的整個職業生涯里,盧浮宮將排在首位”。

1963年,時任美國總統約翰· 肯尼迪在母校哈佛大學內親自選定場地,用于建設總統圖書館,但不料,一個月后他突然遇刺身亡。1964年,美國肯尼迪家族正式宣布由貝聿銘來負責肯尼迪紀念圖書館的設計。 1979年,圖書館最終建成,由于設計新穎、造型大膽,這座建筑在美國建筑界引起轟動,被認為是美國建筑史上最佳杰作之一。

在獲得肯尼迪圖書館項目之后,貝聿銘又于1974年成為美國國家美術館擴建項目的建筑師。1978年,貝聿銘設計的美國國家美術館東館完成,由于造型新穎獨特、設計豐富多彩,該座建筑成為20世紀70年代美國最成功的建筑之一。 而業界的認可來得更早:1983年,他就被加冕建筑界的最高獎項——普利茲克獎。 這個有“建筑界的諾貝爾獎”之稱的獎項,評價他為:“貝聿銘給予了我們本世紀最優美的室內空間和建筑形體,他始終關注他的建筑周邊的環境,拒絕將自己局限于狹隘的建筑難題之中。他對于材料的嫻熟運用達到了詩一般的境界。” 在國際建筑界積累成就的同時,他與中國又漸漸聯系起來.......

1979年,改革開放剛剛起步的中國政府邀請貝聿銘設計香山飯店。回到自己曾生活多年的中國,貝聿銘一直在思考如何將民族特色與現代建筑相融合,最終設計出融中國古典建筑藝術、園林藝術、環境藝術為一體的香山飯店。1984年,香山飯店獲美國建筑學會榮譽獎。

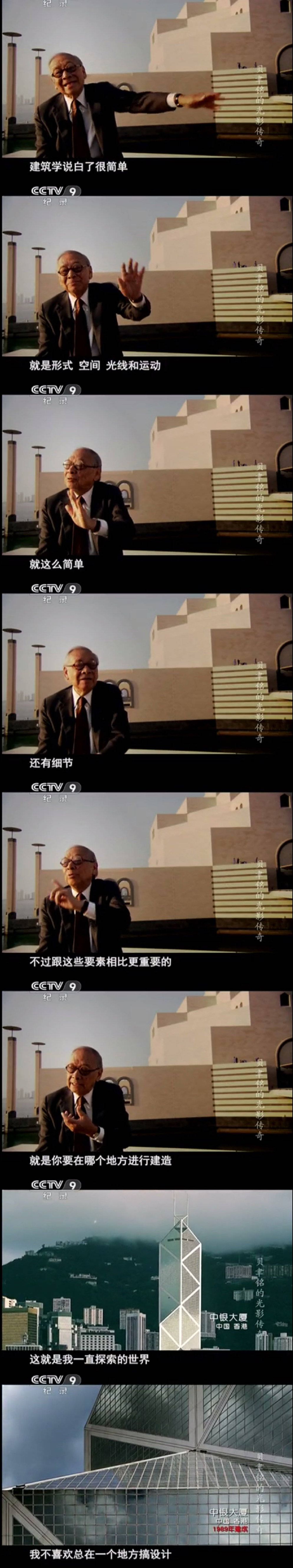

建成于1989年的香港中國銀行大廈也是貝聿銘的代表作之一,體現了貝聿銘獨特的設計特點。這座大廈是香港第三高樓,外形像“節節高升”的竹子,象征著力量、生機、茁壯和銳意進取的精神。

1999年,已經82歲的貝聿銘受邀設計蘇州博物館新館。貝聿銘祖籍蘇州,他的家族就是蘇州歷代望族,因此,對于設計蘇州博物館新館,貝聿銘耗費了極大心力。 至2006年蘇州博物館新館建成,這座集現代化館舍建筑、古建筑與創新山水園林為一體的綜合性博物館終于面世。貝聿銘曾表示,蘇州博物館新館是他最疼愛的“小女兒”。

位于卡塔爾首都的伊斯蘭藝術博物館是貝聿銘晚年的一件杰出作品,目前該博物館已經成為卡塔爾的國家象征之一。伊斯蘭藝術博物館位于多哈的一個人工島嶼上,于2008年12月1日正式開館。 為了設計伊斯蘭藝術博物館,貝聿銘走訪了埃及及多個中東國家,深入了解伊斯蘭文化與文明,最終設計出了這個大型的文化建筑。伊斯蘭藝術博物館也成為伊斯蘭文化、藝術對話交流的重要平臺。 貝聿銘談建筑 他曾經這樣定義一個好的建筑 貝聿銘先生在生前接受過許多媒體的采訪,給建筑界留下了一些值得思考的話。 “在某種層面上,我的目標只是讓人們愉快地進入一個空間并在其周圍活動。但我也認為建筑可以達到一個水平,它可以讓人們想要在空間內做更多的事情。這是我覺得最有趣的挑戰。” “當代建筑師傾向于將某種現代性強加于建筑,我知道時代變了,我們順應展。但是我不想忘記初心,持久的建筑必須有根基。” “最美的建筑,應該是建筑在時間之上的,時間會給出一切答案。” ..........

東西方文化的“擺渡人” 92歲高齡的貝聿銘提出:“建筑設計要變化,要往前走,但在向前走的過程當中,要回過頭來看看,自己的文化特色何在”。 一直被對照的“東方”與“西方”,似乎在他的藝術世界中,對立又和解:“我在文化縫隙中活得自在自得,在學習西方新觀念的同時,不放棄本身豐富的傳統” , 他從截然不同的文化土壤中汲取精華,又游刃有余地在兩個世界穿梭。 盡管受到過多年西方教育,貝聿銘卻從沒忘記過祖國," 我在中國度過了吸收能力最強的少年時代,有種中國性,深深地留在我的身上,無論如何也很難改變。我仍是一個十足的中國人。" 這位華裔老人也曾說過 " 越是民族的,就越是世界的 "。他留下了諸多杰作,激勵了無數華人,他的一生,是一部既充滿詩意又蕩氣回腸的史詩! (文章圖片來源于網絡) |